概要:

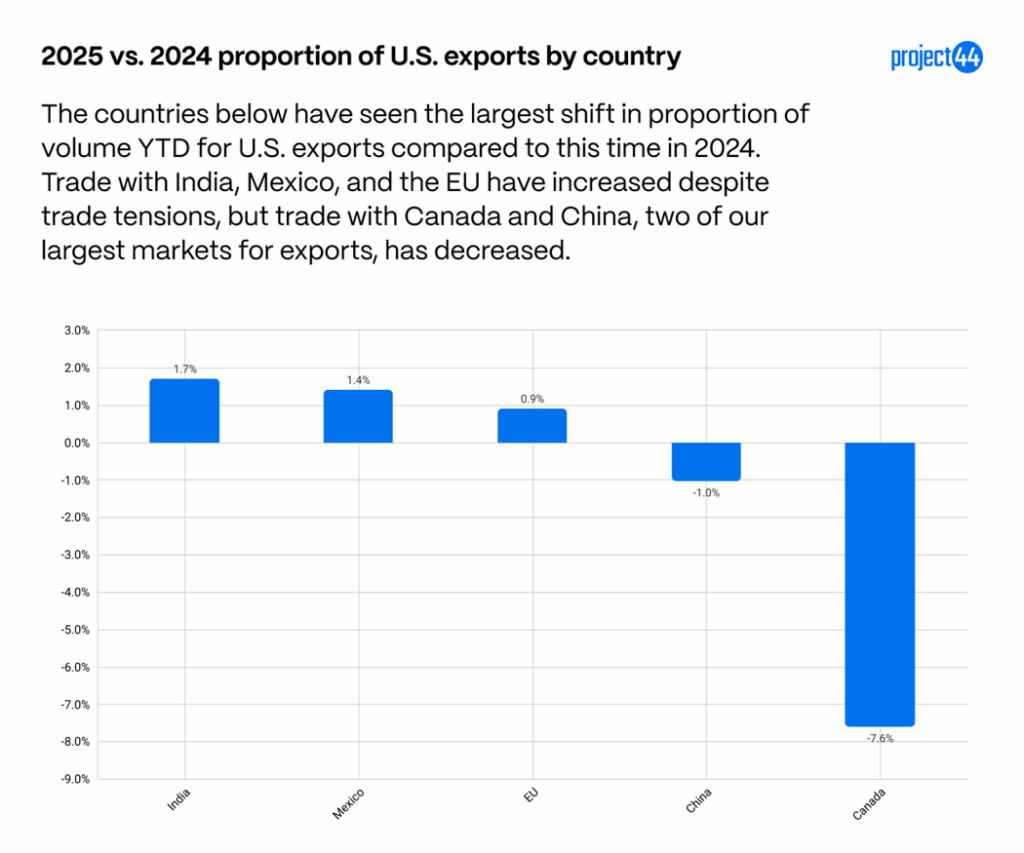

- 米国からの輸出先の上位3か国のうち2か国との貿易は、2024年のこの時期と比較して年初来で減少しました。 米国からの輸出に占めるカナダのシェアは7.6%減少し、中国は昨年比で1%減少しています。

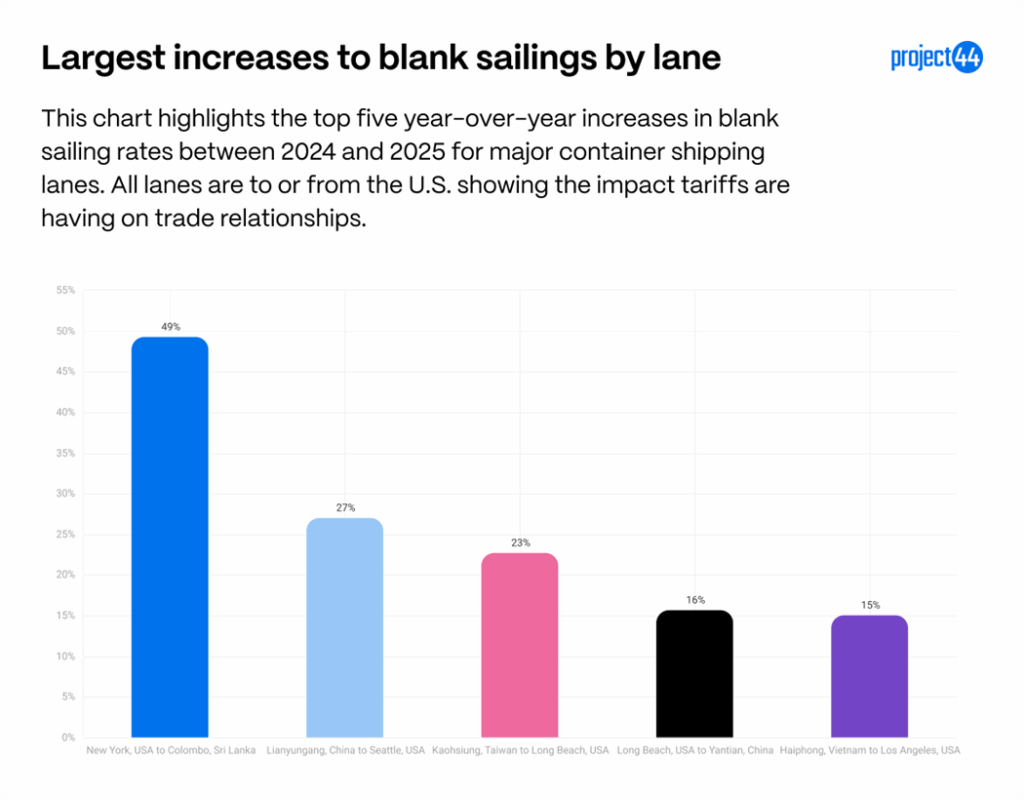

- 主要航路における抜港の急増:ニューヨーク→コロンボ航路の抜港は前年比で49.2%ポイント増加し、連雲港→シアトル、高雄→ロングビーチ航路の抜港はそれぞれ27.0%ポイント、22.7%ポイント増加しました。

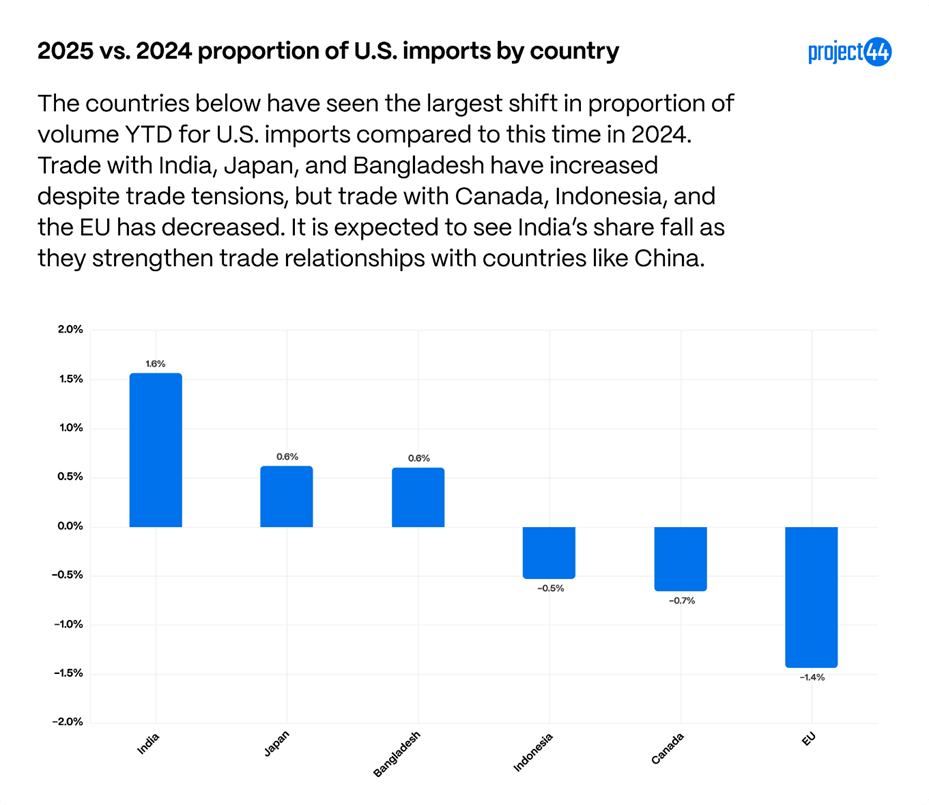

- インドとバングラデシュは、米国との貿易シェアを拡大しており、企業が調達先を多様化する中で、数年にわたる成長傾向が続いています。 また、インドとの貿易摩擦は高まり続けているため、成長パターンに終止符を打つ可能性があります。

概要

2025年8月7日に発動された「解放記念日」と呼ばれる相互関税は、米国現代史において最も広範な関税措置に相当します。 対象範囲は多岐に渡りますが、これは今年導入された一連の関税措置の中で最新のものにすぎません。 広範囲にわたって課される関税(project44のタリフ(関税)トラッカーで詳細に追跡可能)は、世界貿易に対し、不透明で、しばしば変動の激しい環境を作り出しています。

この変動する環境を表す最も明確な指標の1つは、2025年を通して抜港が増加していることです。これは、米国に商品を輸入するコストが上昇するにつれて、海上輸送能力への需要が減少していることを反映しています。 このような輸送キャパシティの削減は、特定の航路やキャリアに集中しており、特に米国に関連する貿易航路においては、関税や地政学的な緊張の影響を最も強く受けています。 しかし、関税率が安定し始めた中、初期のデータは米国企業が貿易戦略を大きく変更していないことを示しています。 輸入と輸出の全体的な比率は、今年度の時点で2024年の水準とおおむね一致しており、今のところ、ほとんどのソーシング動向には変化がないことを示しています。

短期的な戦術調整が行われているのは明らかです。 たとえば、中国からの輸入量(週次)は、関税引き上げ前の発注前倒しや、関税率がピークに達した際の出荷遅延が現れています。 しかし純ベースで見ると、米国の輸入量は2024年とほぼ同等であり、これまでの最大の変化はサプライチェーンの構造そのものではなく、出荷のタイミングにあることを示しています。

製造ラインを他国に移転したり、生産ラインを米国に再配置したりなどの長期的な変化については、引き続き注意深く見守ることが求められます。 これらの意思決定は、大規模な資本投資と、数年にわたる実行スケジュールの実施を必要とします。 このような変化が現実のものになるまで、関税により発生する追加コストは、海外のベンダー、米国の輸入業者、そして最終的には消費者という連鎖の過程で吸収されていきます。

抜港データは、貿易および輸送能力管理の変化を示しています。

2025年の抜港データは、関税措置をめぐる米国貿易の混乱に対するキャリアの対応策について明らかにしています。 米国が関連する複数の貿易航路では、2024年と比較して抜港率が大幅に増加しており、運送能力管理の強化やサービス優先度の変化を示しています。

前年比で抜港率が増加した航路の中でも、米国・ニューヨーク→スリランカ・コロンボ航路では、輸出需要の減少や南アジアの地政学的な不確実性の影響を受けて、抜港率が49.2%ポイントの急増を記録しています。 太平洋横断航路でも抜港が急増しており、中国・連雲港→米国・シアトル(+27.0%ポイント)、台湾・高雄→米国・ロングビーチ(+22.7%ポイント)などの例が挙げられます。これは、関税の影響を受けた市場からの米国輸入品に対する需要が減少したことを反映していると考えられます。

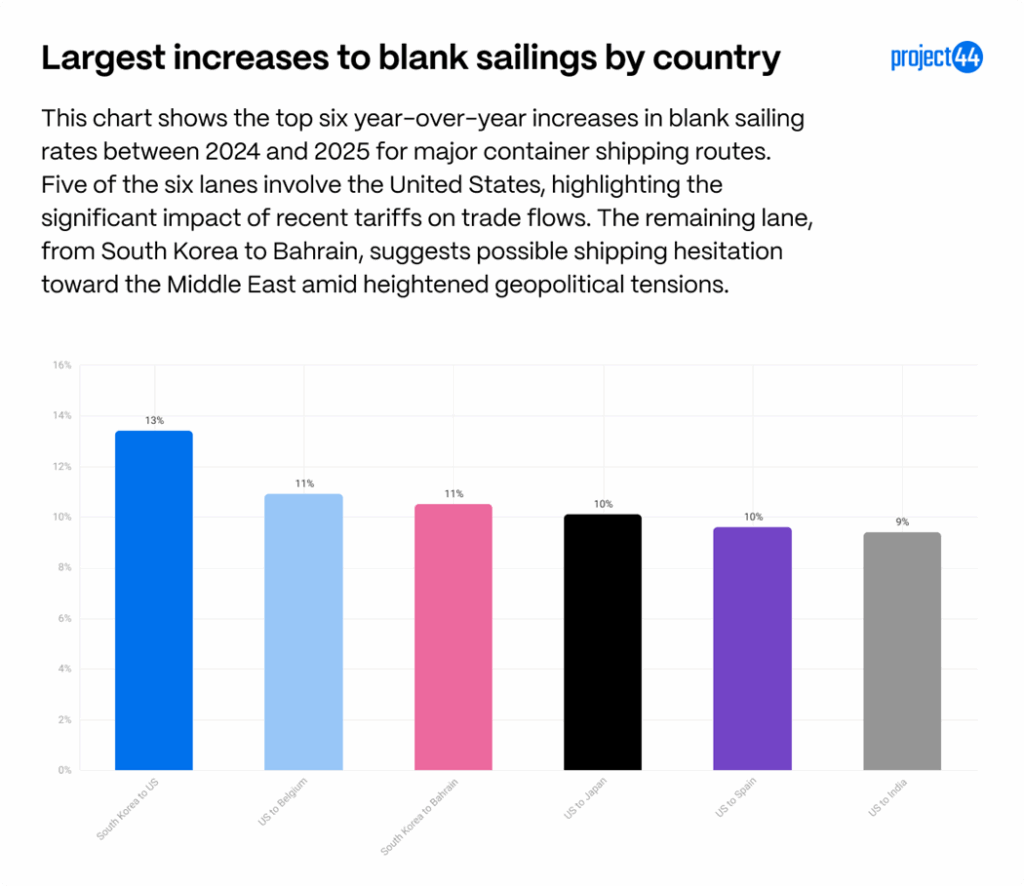

国別に見ると、韓国→米国の航路では急増率が最大13.4%ポイントと最も高く(8.5%から21.9%)、続いて米国→ベルギー(+10.9%ポイント、14.1%から25.0%)、韓国→バーレーン(+10.5%ポイント、13.0%から23.5%)となっています。 増加が見られた他の主要な航路には、米国→日本(+10.1%ポイント)および米国→スペイン(+9.6%ポイント)などが含まれます。 これらの航路の多くでは付加価値の高い製造品や機械を扱っており、2025年の関税措置の影響を直に受けている分野です。

このデータは、関税がサプライチェーンの動きにどのような影響を与えるかを示す重要なインサイトを提供します。 輸送キャパシティの調整を需要回復と混同してはいけません。 米国を結ぶルートで抜港が急増しているのは、キャリアがチェスボードを管理するかのごとく、高関税を回避し、変化する状況に合わせて輸入戦略を再編成しているからです」と、Supply Chain Insights, LLCの創業者であるローラ・セセーレ氏は述べています。

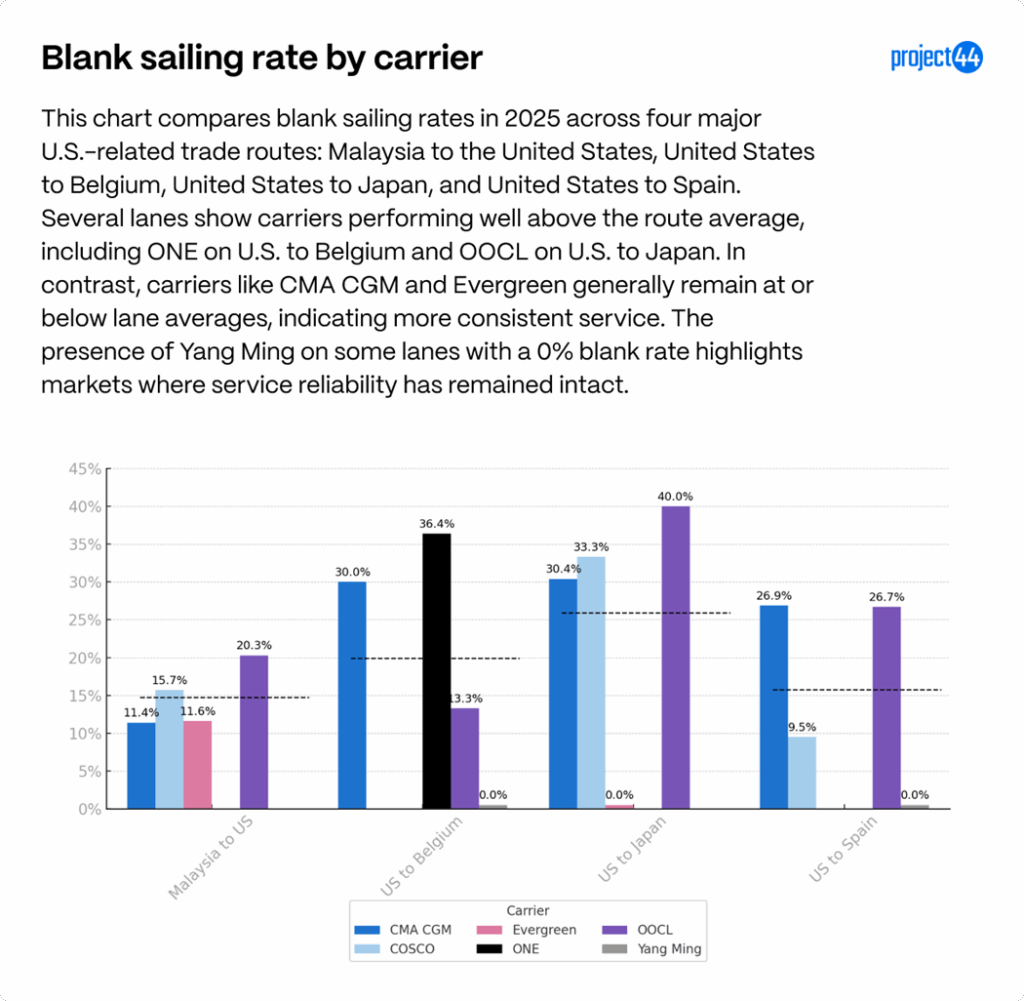

キャリア別に抜港を調査してみると、その違いは顕著です。 米国対マレーシアの貿易では、OOCLの抜港率は20.3%に達しており、航路の平均を大きく上回っています。一方、CMA CGMとEvergreenの抜港率は、平均並あるいは平均以下の水準を維持しています。 米国からヨーロッパやアジアへの輸出航路では、米国→ベルギー航路のONE(36.4%)や、米国→日本航路のOOCL(40.0%)など、一部のキャリアが航路平均をはるかに上回るペースで運航しており、運行能力の管理戦略が積極的に実施されていることが示唆されています。 対照的に、他のキャリアはより安定したスケジュールを維持しており、運航ペースが航路の基準以下に抑えられています。 本分析でサンプル調査された航路のうち、EvergreenとYang Mingは最も安定したスケジュールで運行しています。

関税変更により中国との貿易が回復傾向

ここ数か月で、米国の主要な貿易相手国である中国に対する関税が引き下げられたことで、その影響はサプライチェーンに広がり続けています。 2025年の米中貿易の流れを詳しく見てみると、関税措置や市場の先行きに直接結びついている急激な変動が明らかになります。

輸入の動きを見てみると、年初には中国からの輸入量が非常に高い水準でスタートしており、2024年の同時期と比較して110%以上も上回りました。 このことは、2つの要因によって引き起こされたものです。まず、2024年の基準と比較して年末年始や旧正月後に発生する典型的な需要落ち込みがあること、そして関税引き上げに備えて荷主が発注を大幅に前倒ししたことです。 関税が引き上げられて米国の在庫が過剰となると、注文は劇的に減少し、2024年の水準を15%下回るまでに落ち込みました。 輸入の動きは、関税がピーク時の145%から10%に引き下げられた後は安定した横ばい状態となっていますが、米中間で最終的な貿易協定が締結されるまで、短期的な変動が依然として続くことが予想されます。

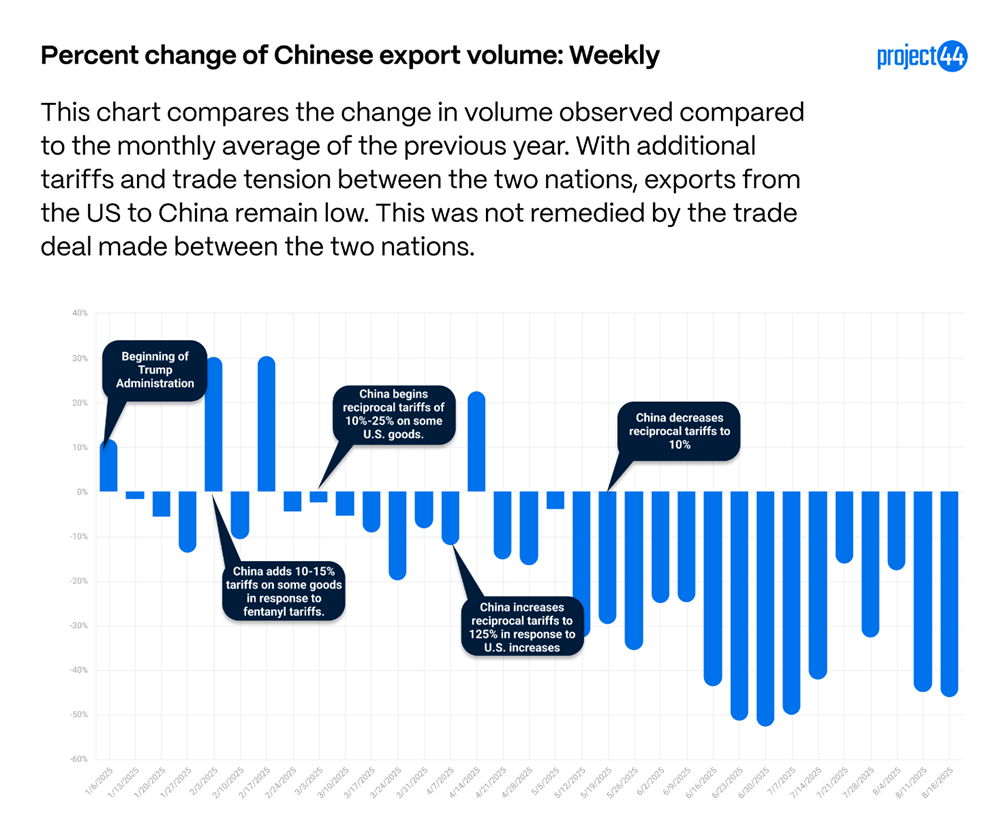

米国の関税措置に対抗して、中国も米国製品に独自の報復関税を課し、米国から中国への輸出にも影響が出ています。

中国が米国製品に対する報復関税を課したことで、米国から中国への輸出にも著しい影響が出ています。 中国政府が一部の関税を引き下げた後も輸出量の減少は続いており、最近の週次統計データによると、2024年と比較した輸出量は引き続き2桁の減少率を示しています。 米国製品の輸入相手国として中国が3位であることを考えると、これは特に懸念すべき問題です。

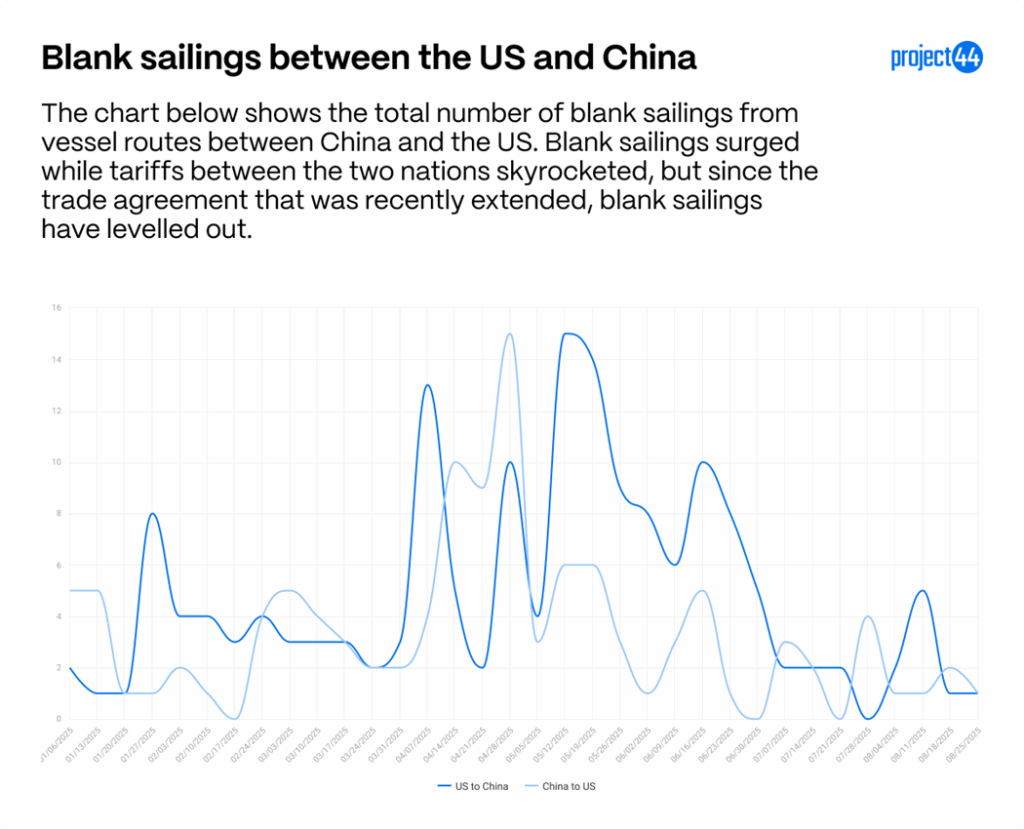

抜港データによると、少なくとも現時点では市場が確実に落ち着いていることが示されています。 関税引き上げが適用されている時期には、東行き(米国→中国)および西行き(中国→米国)の両方で抜港が急増しました。これは、需要の減少に対応して運行の調整が実施されたことを反映するものです。 しかし、両国間の貿易協定が延長されると、抜港率は急速に減少し、比較的横ばいのままとなっています。 このことは、これらのルートにおける輸送能力の需要が安定していることを示しています。

注目すべき点:米中間の貿易は、現時点では安定化の兆しが見られますが、両国間の貿易レーンに関しては、政治的および経済的な変化による影響を受けやすい状態が続いています。 交渉の失敗や関税の再引き上げ、マクロ経済的ショックが発生すると、最近の貿易量の増加が瞬時に反転し、再び抜港が急増する可能性があります。 荷主は新たな変動に備えるとともに、航路や調達戦略の多様化を検討して、予想される混乱を軽減する措置を考える必要があります。

関税は、米国の輸入と輸出の比率に変化をもたらしていない

関税措置により、ミクロレベルでは特定の貿易航路が再形成されている一方で、貿易相手国別に見た米国の輸出入の比率は、2025年にはわずかな変化しか見られません。 これは、政治的および経済的な逆風があるにもかかわらず、ほとんどの米国企業がソーシングや顧客基盤を大幅に再構築していないことを示しています。

輸出面では、米国最大の輸出相手国の1つであるカナダが、米国からの輸出に占める割合が年初来で7.6%と急激に減少しました。 カナダと米国の間で政治的および経済的な緊張が高まり、その結果「Buy Canadian」の動きが活発化し、アルコールなど一部の米国製品に対するカナダの需要に影響が出ています。これが、カナダからの米国製品への発注率が低下する要因となっている可能性があります。 また、中国では年初来で1%減少し、最も大きな減少の1つとなっています。 一方一方、インド(+1.7%)とメキシコ(+1.4%)は、輸出の比率が最も大きく増加した国であり、これは数年にわたる輸出増加の傾向と、米国輸出市場の多様化が続いていることを反映したものであると考えられます。

輸入についても、変化は輸出と同様に緩やかなものでした。 インドはシェアが最も大きく増加し(+1.6%)、バングラデシュと日本(+0.6%)が続きますが、EU(-1.4%)、カナダ(-0.7%)、インドネシア(-0.5%)では、いずれも小幅な減少が見られます。 この変化は、2025年の関税政策に対する直接的な対応策ではなく、中国集中型のサプライチェーンの多様化を目指す傾向の一環だと考えられます。 しかし、インドとの貿易摩擦は高まり続けているため、長期的に輸入量が減少する可能性があります。

特に、米国の輸入に占める中国の割合は、2024年と比較して基本的に変化していません。 週次データは、特に関税引き上げとそれに伴う注文の減少による変動を示していますが、年間での全体的なシェアは、今年の初めに発生した発注前倒しにより急増した後は昨年の水準に戻っています。

データを総合的に見ると、関税や貿易摩擦により発注タイミングやレーンレベルでのパフォーマンスに短期的な影響が出ている一方で、米国の貿易パターンにはまだ大々的な構造の変化が発生していないことが示されています。 輸入の水準は安定しており、追加コストはベンダーや輸入業者、最終消費者が吸収している可能性を示す一方で、輸出状況は、一部の貿易相手国が米国製品の購入を見直しする中で、変動の兆しが強くなっています。

不確実性に伴う戦略の転換

短期的には、今年の初めに潜在的な関税の影響を緩和するために、在庫を前倒して確保しようとする動きがありました。これは、トランプ氏の選挙運動の重要な要素であった関税の影響を考慮したものでした。 この動きは、2024年と比較して大幅に増加した中国からの輸入に明確に現れています。 また、小規模ながら在庫の積み増しも行われました。 しかし、全体としては様子見の姿勢が続いており、米国の輸入パターンは大きくは変化していないように見受けられます。

貿易政策の予測不可能性を考慮し、企業は新たな製造拠点への大規模な投資や、複雑なサプライチェーンの抜本的な見直しには慎重な姿勢を見せています。 この継続的に変化する状況は、特に現在、その合法性に関して米国の裁判所で審理が続いている”解放記念日”と呼ばれる相互関税により、企業を取り巻く不確実性をますます深刻なものとしています。 2025年からのトランプ政権は2期目の最終任期であり、将来の政権が現在の関税を維持するかどうかは不透明であり、2029年にはこれらの新たな関税が終了する可能性があります。

付録

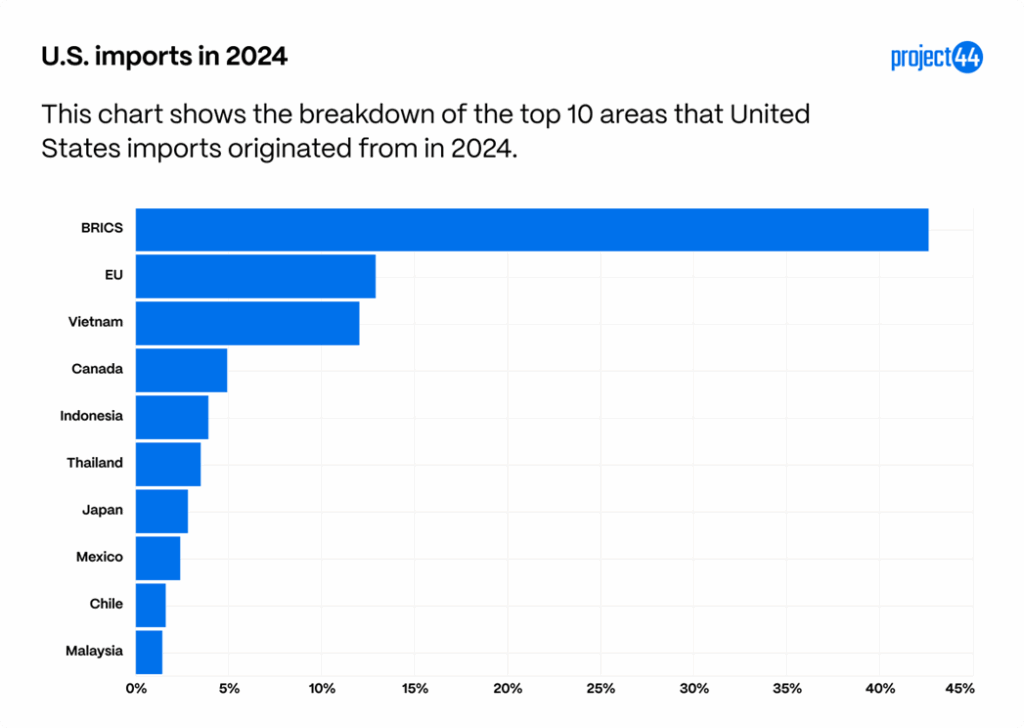

これらのグラフは、関税の範囲と変化する貿易動向を完全に理解するための基準として作成されています。 project44が毎年管理する何百万もの出荷データによると、米国は主に以下の国から商品を輸入しています。

BRICSカテゴリの一員である中国が最大の輸入相手国であり、次いでEUおよびベトナムが続きます。 これら3つの地域は、project44が2024年に追跡した輸入全体の50%以上を占めています。

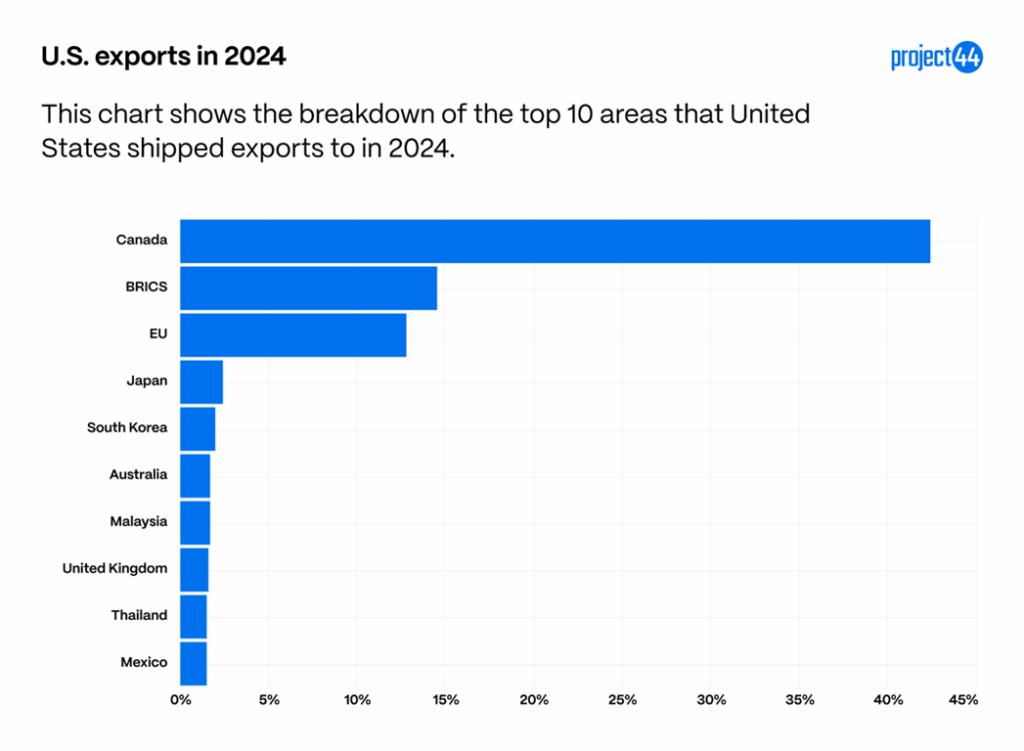

project44のデータに基づいて、米国製品を最も多く輸入している国を以下に示します(アメリカからの輸出先)。

BRICS諸国から中国を除いた場合、これらの国々はアメリカの輸出の8.5%の受け取り先であり、カナダ、中国、EUの3カ国だけで、2024年にアメリカから輸出された貨物の半数以上を占めていることになります。

これらのグラフは、関税の範囲と変化する貿易動向を完全に理解するための基準として作成されています。

概要

全体的に、2025年の貿易環境は、短期的な変動と長期的な安定性が交錯した状況を反映しています。 包括的な「解放記念日」と呼ばれる関税が発動したことや、主要な貿易相手国からの報復措置が実施されたことにより、年初の発注の急増、カナダや中国などの主要市場への輸出減少、抜港の急増など、特定の航線に混乱が生じる結果となりました。これらの混乱は、米国の貿易パターンに大きな構造の変化をもたらすことなく、影響の大部分は吸収されています。 国別の輸入シェアは比較的安定していますが、インドとバングラデシュでは緩やかに増加しており、調達先の多様化傾向が続いていることを示しています。一方、輸出は世界の貿易相手国が米国製品への需要を見直しする傾向にあるため、より大きな変動が見受けられます。 関税率の安定化と貿易協定の延長に伴い、現時点でのパターンは懸念すべき点がありながらも均衡が保たれていることを示しています。しかし、地政学的な情勢や政策の変化に伴い、再び変動が生じる可能性が残っています。 これに基づくと、関税が変動することで短期的な影響を強く受けるのは、グローバルな貿易航路ではなく、商品の価格であることが予想されます。